知っていきたいデジタルリテラシー【デジタル社会】

― 「新」デジタル社会へ (2)―

北から未来へ、つなぐデジタルの海道から

これまでの「デジタル化政策の歴史」から、ここでは社会のデジタル化に関し《技術》や《サービス》等の普及状況などを基に、社会の「デジタル化の進展」を学習していきます。

「新たなデジタル社会」の方向性とは

白書から《新たなデジタル社会》の方向性を学びます。

- 【特集】デジタルで支える暮らしと経済

- 日本のデジタル化の歩み

- デジタル化の現状と課題

- コロナ禍で加速するデジタル化

- 誰一人取り残さないデジタル化の実現に向けて

1. 日本のデジタル化の歩み(2)

はじめに2000年「IT基本法」以降を《4つの視点》で振り返ります。

- デジタル化政策の歴史

- 社会のデジタル化の進展状況

- 国際指標での日本の位置づけ

- 日本のデジタル化が遅れた原因

1.-2. 社会の「デジタル化」の進展状況

ここでは、デジタル化に関する技術やサービス等の普及状況などを基に、以下の分野で社会の「デジタル化の進展」を見ていきます。

- 通信インフラ

- 国民生活におけるICT利用

- 企業

- 公的分野

【1】通信インフラ(固定通信と移動通信)

【固定通信】1990年代後半、インターネット普及し始めは《電話回線》接続が主流でした。当時の課題は、

- 通信速度が不十分

- 従量課金型(高額になりやすい)

- ネット接続中は通話できない

1999年、ADSLの商用開始で《通話とネット接続》の同時使用が実現し、《定額料金》《常時接続》も可能になり、以前の課題が解消すると2000年代前半には急速に普及が進みます。

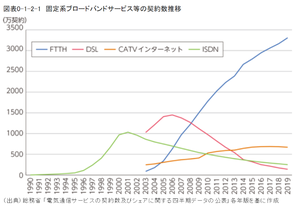

2000年代後半から《光ファイバー》による、高速なFTTHの利用が急速拡大し、2008年度には契約数が逆転(図参照)こうしたサービスは、現在でも固定系ブロードバンドサービスの主流に。

急速に普及する「通信技術」&「携帯電話」

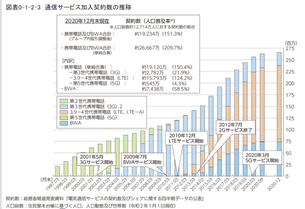

【移動通信】1996年から《固定電話》の契約数が減少に転じ《携帯電話》の契約数が2000年に逆転すると、通信技術とネットワークの高度化も急速に進行へ。

【3Gの時代】2001年、3Gサービスの本格稼働でカメラ付き携帯など端末の《多機能化》が一層進展します。アプリサービスなど《多様なコンテンツ》の誕生が最も大きな特徴と言われます。

その後、2007年にAppleの「iPhone」が登場すると、そのデザイン性の高さと使いやすさから、瞬く間に世界的に人気を博することとなり、《スマホ》への移行が開始されていきます。

インターネット利用は「モバイル」の時代へ

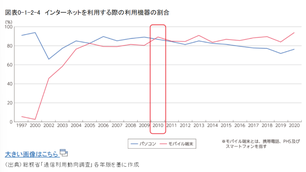

【スマホの時代】持ち運び不便なパソコン(以下PC)と同等機能を持つスマホの利用場面が増加し、2010年にはモバイル端末からのネット利用者数がPCを超えます。

【4Gの時代】2010年4Gの商用開始で、通信速度はギガレベルへと拡大し、大容量の《動画コンテンツ》も視聴可能になります。新しい技術のクラウド・ビッグデータ・IoT・AIやVR/ARなどと結びつき、次々と新サービスの登場へ。

【5Gの時代】2020年から5Gサービスが開始、《超高速》《超低遅延》《多数同時接続》という特徴から、身の回りのあらゆるものがネットワークにつながる「IoT時代の基盤」になると期待され、通信インフラはさまざまな形で進化を続けながら普及が進んでいます。

【2】国民生活における「ICT利用」

白書は、e-Jpan戦略において重点政策分野とされた「電子商取引」での状況を報告。国内電子取引の市場規模は伸び続け、2019年には19兆3,609幾円に達します(図参照)

市場形態も「事業者・消費者間取引」(BtoC)のほか、

「事業者間取引」(BtoB)に加え、シェアリングエコノミーの進展などに伴い「消費者間取引」(CtoC)も急激に成長していると言います。

「シェアリングエコノミー」とは、個人間のモノや場所、スキルなどを提供、或いは共有する経済を言います。例えば空き家を提供した「民泊」や車を共有する「カーシェア」、近年は中高年にも人気の「メルカリ」なども挙げられます。

【3】企業(ICT投資額とICT人材)

【ICT投資額】日本企業の投資額は、1989年14.3兆円 その後1997年の20兆円をピークに減少し、2018年には15.8兆円まで低下します。

それに対し、米国は年々ほぼ増加傾向が続いており、

1989年から30年間で4.7倍以上に、日本の投資額は大幅に少なく、その差は開くばかりの状況のようです。

【ICT人材】e-Jpan戦略の重点政策分野の一つに掲げられた「人材育成の強化」は、日本のICT人材の量的不足が指摘され、経済産業省の調査では2018年には約22万人が不足し、今後さらに不足する見込みから、深刻化が懸念されています。

さらに時代と共に求められるスキルも変化、《セキュリティ》などの高度なICTスキルやデザイン指向、アジャイル開発のスキルなどが重要視され、《人材の量》だけでなく《質の面》での不足も報告されています。

【4】公的分野(デジタル・ガバメント)

電子政府(デジタル・ガバメント)は必ず重点テーマに掲げられてきましたが「必ずしも十分に進んでいない」と言われます。

- 国民の利便性向上

- 行政内部の電子化

- 前提となる規制・制度改革(書面・対面原則廃止等)

また《医療・教育》などでの利活用は「まだ十分に進んでいない」ことが報告されています。

【アナログ規制の見直し】2022年、政府はデジタル社会にそぐわないアナログ規制《1万項目》について2024年6月までの一掃を発表し、例えば以下のような見直しを行い《人手不足の解消》《生産性向上》などを目指すとしています。

- コンビニの「セルフレジ」での酒・たばこが購入可能に(2023.1月から)

- 副作用リスクの高い医薬品販売での薬剤師の対面義務を「オンライン説明で販売可能」に

ここからは次回更新をお待ちください。

《イノベーション・DX》に関連して学べます。