知っていきたいデジタルリテラシー【変わる社会】

―「DX」研究会 学習会 ―

デジタル化で変わる社会《構造と価値観》

- 《講師》たけだ むぎ

- 「DX」研究会 代表

- 「スマホを自分の日常に」講座 主催

- 「大人のためのデジタルライフ」を研究

- 「パワポで図形アート」を創作(左図)

【図形アート】PowerPoint の「図形」を使ったお絵描きアート

最近よく聞く「第4次産業革命」とは?

「第4次産業革命」という言葉をご存知でしょうか?最近何かと耳にするようになりました。この「第4次産業革命」とは《AI》と《情報通信技術》の技術革新と言われます。

産業革命は18世紀(英)の印象が強いのですが、私たちは今《第4次産業革命》のさ中にあるとされます。社会に多大な影響を与える産業革命は、私たちにどんな影響を与えるのか?

すべては「デジタル技術」の発展に

突然のコロナ禍は、それまでの日本のデジタル化が「実は遅れたままであった事実を浮き彫りにした」と令和3年版「情報通信白書」は報告しています。

行動制限のため《リモート》が導入されたものの、遠隔遅延や操作技術など慣れないことも多く、コロナが落ち着けば再び《対面モード》に足が向いてしまう気配も。

しかし間もなく《5G・IOWN》などで「遠隔遅延」が解消すると、世界的にも《リモートの共有》は既に大きな流れであり、今後「デジタル技術」の発展が、常に社会のキーワードとなることが見込まれます。《IOWN》については▶ 学習会(IOWN構想)へ

「産業革命」とは?

「産業革命」とは、急速な《技術革新》と、それに伴う《社会構造の変革》を指し、今まで4度あったとされます。

特筆すべきは、こうした技術革新が一定のリズムや期間ではなく「何らかのタイミングに急激な速さで起きる」ことと言われます。

《産業革命による主な変化》

- 《第1次》人から→《機械化》

- 《第2次》重工業の機械化 →《大量生産》

- 《第3次》コンピュータ革命→《産業用ロボット》で《自動化》

- 《第4次》労働の自動化→《労働コスト大幅削減》

- 【現在】「無人レジ」「事務作業ツール 」→ 事務職などの《代替》進行

- 【今後】「無人店舗」「自動運転化」など → 更なる《労働コストカット》へ

新たな「デジタル社会」のキーワード

第4次産業革命の3つのキーワード《技術革新》

- IOT(モノのインターネット)

- AI(人工知能)

- ビッグデータ

あらゆるものがインターネットに接続し、生活にさまざまな利便性をもたらすと言われ、接続した機器から集められたデータは「ビッグデータ」として分析し、以下などへの活用が見込まれます。

- 《機器の故障》や《健康の不具合》など予想

- 《マーケティング》への活用

- 《AI学習》で、より複雑な作業を自動化へ

信号機 =「5G基地局」⁉

設置が進む「5G基地局」は、いずれ《信号機》と一体化する予定で《センサー》などから得たデータは「AI」で解析し、活用されます。(例えば、交通分野は以下などへ)

- 《渋滞緩和》《自動運転》の実現

- 《交通事故》回避へ

そのため人が移動する空間全体の「5Gエリア化」が不可欠に(いつ、どこでもつながる社会へ)

デジタルで「予測する」社会へ

「予測」は重要で《天候・災害》など、人の力では難しかった種々の《社会課題》を解決に導くとされます。

その鍵となるのが「デジタルツイン」です。この技術は《仮想空間》に《リアル世界》を再現し、そこに《予測》を行うもので、こうした社会は「Society5.0」と呼ばれます。詳しくは▶ 学習会(IOWN構想)、または、▶ 学習会(北海道Society5.0)へ

こうしたデジタルツインの取り組みは、東京都でも着手しており、都が抱える《問題解決》へ向けて「デジタルツイン・プロジェクト」を進展中です。詳しくは▶ デジタル子ラボ(自治体DX)

「Society5.0」の世界

内閣府HPによると「Society5.0」とは、

「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」

狩猟社会(Society1.0)農耕社会(Society2.0)工業社会(Society3.0)情報社会(Society4.0)に続く、新たな社会を指すものです。

「Society5.0」で実現する社会とは?

いわば第4次産業革命のイノベーション(技術革新)で、長年の社会課題である《少子高齢化》《地域格差》《経済格差》などを解消し「電子政府」と「新たな価値基準」で構築される日本の未来社会が「Society5.0」とも言えるようです。

とは言え(Society)の次世代移行期は、社会や価値観が大きく変動し、多大な影響を与えたことは明らかで、こうした変化は社会が求める《人材や能力》もまた、大きく変えてきました。

新たな社会で変わる「働き方」

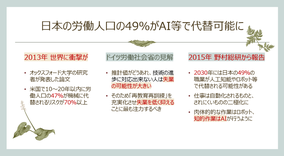

2013年オックスフォード大学の研究者が「AIが人間の多くの仕事を奪っていく」と発表、社会に衝撃を与えました。

野村総研も「2030年には日本の49%の職業がAIやロボット等で代替される可能性」を発表。この研究はNRI未来創発センターの「2030年から日本を考える、今から2030年の日本に備える」研究活動の一環で、代替の可能性が「高い・低い職業」も具体的に報告しています。▶ 野村総研 >2015.ニュース

オックスフォード大学の共同研究者は「機械の代替が可能なのは、事務職やホワイトカラー業務、賃金が高い業務」であり、日本では《会計・税務・行政関連、弁理士》など、と述べると共に今後の鍵は「再教育」と語っています。

飛躍的に向上する驚異の「AI」

野村総研の発表から7年余りが経過し「ChatGPT」という「AI」が世界に衝撃を与えています。その実力は「この先ホワイトカラーの仕事の代替が可能になるのでは?」と言われるほどに。

興味深いのは《100万ユーザー獲得までの日数》がFacebook(10カ月)iPhone(74日)のところ、ChatGPTはわずか(5日)という脅威的記録を打ち出したことで、日常生活へのこうしたAIの浸透が今後予測されます。

「このAIは、世界を一変させる技術になる可能性がある」と人員削減を打ち出したMicrosoftが約1兆円規模の投資を発表するなど、AIが飛躍的に進歩するたびに世界が変わる可能性やスピードは、さらに広がり増すのかもしれません。

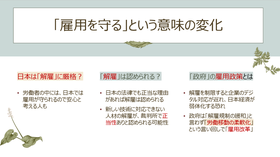

変わる「雇用を守る」という意味

どのような段階を経て、機械による代替が進むかは、国や企業の判断次第と言えますが、国内外の企業競争は厳しく、こうした影響は今後懸念されるところです。

鍵は《デジタル人材》の確保に。今までの社会では「解雇」の正当化は難しかった印象ですが、今後は《デジタル対応できない》人材の解雇は正当理由として認められる可能性がある、とも言われます。

従来の《雇用スタイル》の維持は、デジタル化自体を遅らせ、やがては経済への影響もあり得ることから、政府は実質的な「解雇規制の緩和」とも見られる「労働移動の柔軟化」という表現で、これに取り組むことを表明しています。

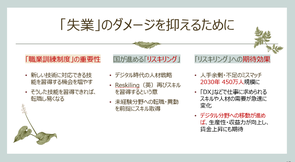

「解雇」された労働者への対策は

「解雇された労働者の打撃を、なるべく抑制する」対策として、新しい技術に対応する《技能習得》のための「職業訓練制度」で労働者を「転職し易くする」と言います。

そのため国は「デジタル時代の人材戦略」と銘打ち「リスキリング」(英:再びスキルを習得する)を進めており《スキル習得で、労働者の「未経験分野」への転職などを可能にする》と言われます。

労働人材の需要と供給のミスマッチが2030年《450万人規模》に達すると試算され、DXなどで求められる人材が急速に増加することから、デジタル分野への人材シフトが急がれています。

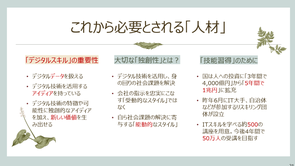

今後求められる「人材」とは

「デジタル技術などを理解し、独創的なアイディアで、新たな価値を創出する」人材が求められると言われます。

「独創性」は、日本の労働社会の「既存スタイル」の変化を意味するとも言われ、国は《人への投資》を《5年間で、1兆円》に拡充し、ITスキルを学べる場を提供しています。

またデータの活用で課題解決策を探る「データサイエンス系学部」が2023年に17大学で新設、全国の定員は1,900人増加する見通しで、こうしたデジタル人材の育成の場が少なかったことも日本のデジタル化が遅れた一因と言われています。

「改正 高年齢者雇用安定法」施行で70歳「定年」⁉

2021年「改正 高年齢者雇用安定法」の施行で、70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。

将来的に《高年齢者》の比率の高まりも予想される企業などでは、《中高年社員》への「キャリア開発」支援が増加。このほどANA(HD)も、2023年度から50代を対象に、リスキリングの開始を発表しました。

この新たな制度は、中高年社員へ「会計士などの専門資格」取得も支援するというものです。これから高齢者の就業増加が見込まれるなか、こうした就業にも、この先《デジタル対応》が求められる可能性もある、とも言われます。

デジタルには「命を守る」力も

AIリスクなどが取り沙汰されるデジタルですが「人の仕事を代替する」一方で、災害時の救命や健康寿命の底上げなど、その恩恵もまた多くの可能性を秘めています。

- 情報発信・収集する力

- 予測する力

- つなぐ力、など

日本の「超高齢社会」は、労働力不足も指摘されることから「機械とうまく連携し、知恵を活用しながら共に仕事をする」ことが今後は求められ、若宮正子さんもご自身の講演で「私たちは、AIと二人三脚でいくしかない」と、これからの在り方を示唆されています。

「時代の転換期」に生きる

米国NASAに実在した黒人女性たちの映画《ドリーム》は1961年アポロ計画前夜の物語。コンピュータ誕生で時代は大きな転換期を迎えます。

迫る解雇を察知した主人公の1人はコンピュータを独学、「解雇」から機械を「教える」側へと回ります。映画は若宮正子さんの銀行時代と重なり、不器用でお荷物行員と言われた若宮さんも、コンピュータ導入で自身の評価が一変したと言われます。

映画の脚色は否めませんが、米国での評価は概ね高く、まだ「多様性」という言葉もない社会で「求められる能力」の急激な変化に、それぞれが応えていく姿は「先の見通せない時代」を生きる私たちに、何かしらの示唆をくれるかもしれません。(2017年アカデミー賞ノミネート作品)

あとがき(2023.3 追記)

「ChatGPT」を開発したOpenAIの技術を、早くも日本企業が導入しました。対話型AIには世界的に対応が慎重なところ、社員(約1万2,500人)が利用中と言います。

「質問や指示」の入力後、わずか数秒で資料を作成するAIは、間違った答えを返すこともあり、そうしたリスク対応の必要性はあるものの、《情報収集》時間が格段に減り、大幅な効率化が見込めることで《生産性》への期待は高い、と言われます。

今まで専門知識がなければ作成できなかった資料が、一定レベルまで作成可能になるなど、その効果は大きく、今後の活用次第では、経済全体の生産性が改善しうる「一変性」を秘めている、とも見られています。

「AI」で着実に変わる働き方

米IT大手は「スマホ以来の技術革新」として「生成AI」の投入に拍車をかけ、Microsoft「対話型AI」搭載の検索エンジン「Bing」は、既にWindows11で誰もが利用可能です。

Googleも対話型AIを一般公開しました。さらにMicrosoftは「WordやExcel」「PowerPoint」などの業務用ソフトに、AIとのChat機能「Copilot/コパイロット」の搭載を発表しています。

この「AI」は《文書やメールの下書き》《データ分析・プレゼン資料》などを簡単に作成。生産性を高める「革新技術」が、身近な「業務用ソフト」などに組み込まれ、日常業務は効率化します。「得られた時間をどう振り向けていくか?」リスキリングやAIと共存する準備が重要なようです。

《イノベーション・テクノロジー》に関連して学べます。

《若宮正子さん》について

▶ 若宮正子さん >講演を学ぶ -1 /講演を学ぶ -2 /講演を学ぶ -3 /講演を学ぶ -4 /講演を学ぶ -5

▶ 若宮正子さん(メッセージ・履歴)

▶ デジタル子ルポ(当日の様子)

▶ デジタル子サロン(若宮さんが副会長「メロウ俱楽部」のリンク)