知っていきたいデジタルリテラシー【Society5.0】

―「DX」研究会 学習会 ―

「北海道Society5.0」~明るい北海道の「未来」を目指して

- 北海道 総合政策部 「次世代社会戦略局 」

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進課

- 小林課長、高松課長補佐

最近よく聞く「Society5.0」

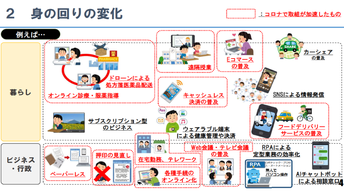

コロナ禍から4度目の春、ついに新型コロナは5類へ移行に。それに伴い社会は、人の動きも活発化していますが、私たちを取り巻く社会環境の「デジタル化」も大きく進みました。

近い将来には《社会構造》まで変わっていくと言われ、最近耳にする「Society5.0」という《未来社会》で、私たちの《暮らし》は「どう変わるのか?」などについて学習しました。

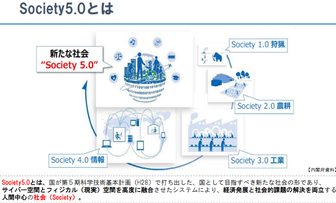

「Society5.0」とは何か?

「Society5.0」とは、国が目指す《未来社会》で、デジタル技術を《社会基盤》とし、日本が直面するさまざまな《社会課題》を解決に導くと言われます。

そのため国は、Society5.0の実現に向け、新たなICTなどの開発支援、光ファイバーや5Gなどのインフラ整備、アナログ規制の見直しなどを進めています。

詳しくは、▶ 1月学習会(変わる社会)へ

「北海道 Society5.0」とは

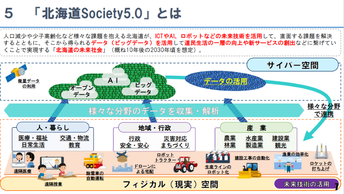

「北海道Society5.0」とは、国による「Society5.0」への取り組みなども踏まえながら、《未来技術》を活用して実現する「北海道の未来社会」です。

概ね2030年頃を想定し「私たちが暮らす北海道がどう変わっていくか」「どんな社会を実現したいか」との観点から「北海道Society5.0構想」が誕生。

北海道の「課題」から、その先の「未来」へ

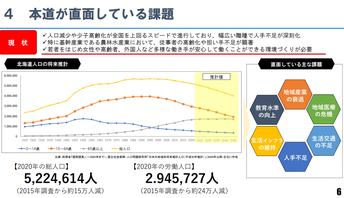

北海道は、さまざまな課題に直面しています。極めて深刻なのは《人口減少》で《少子高齢化》と共に、全国を上回るスピードで進行しています。

少子高齢化は《人手不足》を招き、基幹産業である《農林水産業》をはじめ、道内に《担い手不足》《高齢化》という厳しい現状をもたらしています。

こうした難題に「未来技術」を活用することで、課題解決のみならず《産業競争力》強化や《地域社会》活性化など、その先の未来にまで積極的につなげる「チャンス」と捉え直す。そうした活力ある北海道の《未来社会》の実現へ向けて「北海道Society5.0構想」は策定されたと言います。

誰もが「便利」で「豊か」に暮らす社会へ

《目指す姿》は「未来技術を活用した活力にあふれる北海道の未来社会」、具体的には、ICTやAI、ロボットなどの未来技術で課題解決を図ると言います。

そのための「Society5.0」の社会は《2つの空間》で構成され、一つは現実の「フィジカル空間」、もう一つの「サイバー空間」は、インターネットで形成される情報空間そのものかと考えられ、これらは残念ながら目に見える空間ではありません。

しかしながら、そこには《AI》やさまざまな《データ》が存在し、その膨大なデータは現実空間から広く収集されます。その分野は《人・暮らし》《産業》《地域・行政》の3つの柱で構成され、そこから収集されたデータは「生活向上や新サービスの創出」へと活用されると言います。

北海道の目指す「未来社会」の姿

「活力あふれる北海道の未来社会」は、3つの分野に分けて、取りまとめられています。

- 地域医療や公共交通、教育の「人・暮らし」

- 一次産業や製造、サービス業などの「産業」

- 安全・安心やまちづくりの「地域・行政」

私たちの社会はコロナによって、デジタル化が急速に進展しましたが、この先の北海道の《未来社会》とは、いったいどんな姿なのでしょうか?

2030年の北海道~人・暮らし(医療・福祉)~

広大な北海道は、地方の「医療提供体制」に課題を抱えますが、最新のデジタル技術の活用で《遠隔医療》や《オンライン診療》を受けることが可能に。

【地域差のない安定した質の医療提供へ】

- 交通手段がない場合や、高齢で移動困難な場合

- 新型コロナのような感染症などの発生にも

2030年の北海道~人・暮らし(日常生活)~

「スーパーやコンビニ」などでの《人手不足》をデジタル技術で解消し、購入客は買い物の利便性が向上。

【スーパー・コンビニのメリット】

- 全商品のタグ管理で納入~販売までを一元管理

- セルフ化による「スマートストア」で省人化

【購入客のメリット】「顔認証システム」などの自動レジ決済で《レジ待ち・混雑解消》へ。

2030年の北海道~人・暮らし(交通・物流)~

道内各地の《交通・物流》の最適化へ向けた取り組みを推進。

- MaaSや自動運転による高速道路での自動走行

- 自動運転バスなどの研究開発や試験導入

【ドローン活用】過疎集落への荷物の配送はドローンによる個別配送により、物流の《省人化》が可能に。

2030年の北海道~人・暮らし(教育)~

デジタルインフラの整備やデバイスの普及により、生徒の学びを最適化。

- 病気や障害で《登校困難》な生徒の授業参加

- 新型コロナのような《感染症》での授業対応

- 遠隔コミュニケーションで《地域差》を解消

- e-ラーニングやVRなどで《体験型》の授業

2030年の北海道~産業(農業)~

ICT、AI、ロボット等の《未来技術》を活用した「スマート農業」導入の推進。

- 大規模かつ専業的な《農業経営》

- 省力化と効率化による農業の《生産性アップ》

- 農業従事者の《所得向上》

このほか《水産業・林業・製造業・建設業・観光業》などでも展開。また《働き方》としては、「テレワーク」が普及し、さまざまな事情で通勤が困難な人も、自宅での仕事や社会参加などが一般化すると見られています。

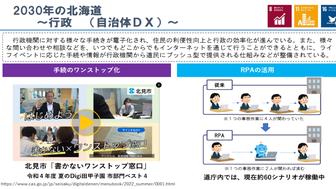

2030年の北海道~行政(自治体DX)~

庁内業務のデジタル化をはじめ、行政機関のさまざまな手続きを「電子化」へ。

- 住民の《利便性》向上と行政の《効率化》

- 問い合わせなどの《インターネット》対応

- ライフイベントに応じた《各種手続きや情報》が行政機関から提供される仕組みの構築

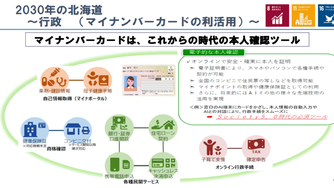

2030年の北海道~行政(マイナンバーカードの利活用)

「マイナンバーカード」は「Society5.0」の社会で、《オンライン》での本人確認(証明)を行います。

【電子的な本人確認(電子証明)で出来ること】

- スマホやPCで《各種手続きや契約》

- コンビニで《住民票の写し》などの取得

- 《健康保険証》としての利用

【将来は?】例えば、手続き窓口のAI端末にカードをかざし、本人確認を《自動入力》や《AIとの対話》で(書かない・入力しない)ことで、スムーズな手続きが可能になると言われます。

道庁の「取り組み」とは

道庁は「北海道Society5.0」実現に向けた推進役として、産官学での協議の場を設けるなど《オール北海道》で取り組みを推進しています。

- スマート農林水産業や遠隔医療、遠隔授業など《道の事業》の推進

- 市町村、事業者、道民への取り組みサポート

- 《規制緩和》や《人的・財政的支援》に向けた国への提案要望

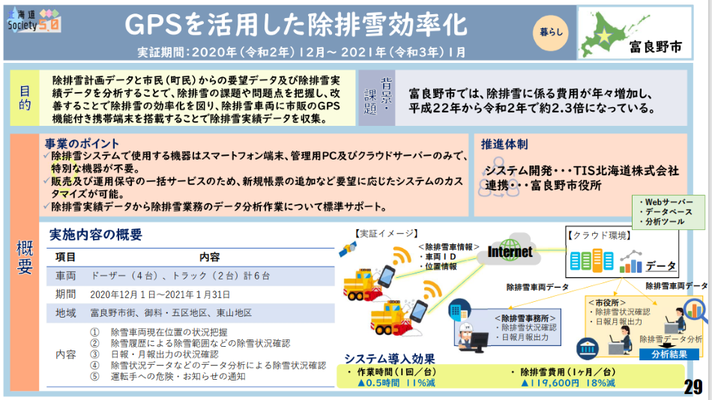

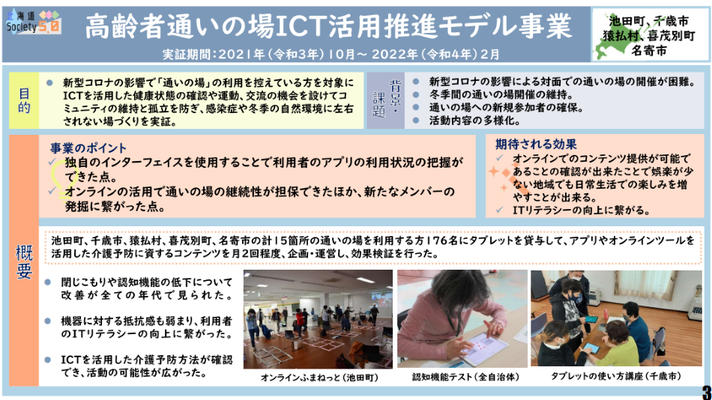

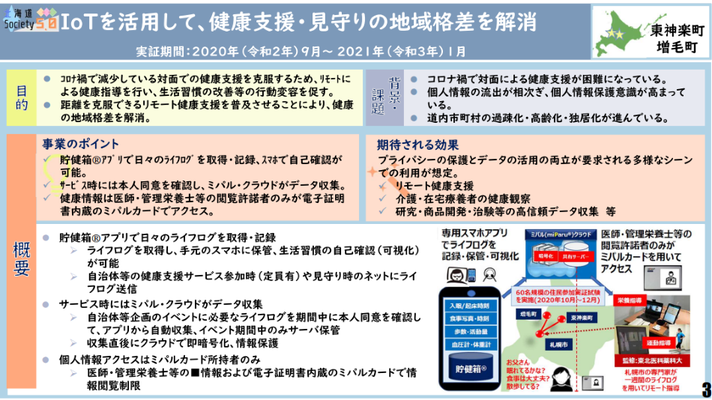

「北海道デジタルチャレンジ推進事業」

道内の市町村が抱える課題に民間企業と市町村がデジタル技術を活用し解決する《実証的》取組みを支援。

事業で得られたデータは《オープンデータ》として公開し、更なるデータ活用や他地域への横展開を図ると言います。

【令和3年度 北海道IoT・データ活用推進事業】

各事業の詳細は、北海道HP:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/iot/r3jigyoseika.html

最近よく聞く「ドローン」

「ドローン」という言葉を最近よく聞きます。ドローンとは《無人》の航空機で《遠隔操作や自動操縦》によって、飛行させることが出来るものと言われます。

ドローンは、北海道が抱えるさまざまな地域の課題などを解決するための、有効な手段の一つとして期待されています。北海道ではドローンの利活用に向けた取り組みを進めています。

北海道の「ドローン」の取り組み

北海道のドローンの取り組み《2つの分野》では、

【暮らし】生活面では、ドローンで収集したデータ活用で《防災減災》や、ドローンで《野生鳥獣》の発見や追い払いなどの取り組みも。

物流面では、過疎集落などへのドローンによる荷物配送での《人手不足》解消。災害面では大規模災害時にドローンからのデータで、迅速な《避難誘導、救助》そして《復興活動》への取り組みが。

【基幹産業】農業では、ドローンを活用した《スマート農業》導入。林業や水産業では、ドローンを使った森林や水産資源の管理など、さまざまな業務や生産の効率化が期待されます。

【ドローン実証・研修フィールド公開】と【積雪寒冷条件下のドローン活用実証事業】

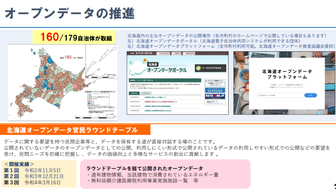

「オープンデータ」の推進とは

「オープンデータ」とは、主に国や地方公共団体が公開する《誰でも利用可能なデータ》です。

国や地方公共団体は「官民データ活用推進基本法」において、オープンデータに取り組むことが、義務付けられています。(詳しくは▶新デジタル社会)

【まちづくり】街中のセンサーやカメラ画像、行政所有のデータなど、さまざまなデータがビッグデータとして蓄積、分析され、効率的な《除雪》や《渋滞》《交通事故》の少ない道路、エネルギーの安定供給など、データに基づいた「安全・安心なまちづくり」の施策が進められています。

道内の「取組み」事例

【各取組み事例の詳細】

私たちの北海道の《未来》に向けて

【まとめ】私たちのまだ見ぬ新たな社会は「デジタル技術」を社会基盤とする世界のようです。

北海道は、全国的にも深刻な《人口減少》《少子高齢化》など、さまざまな課題を抱えています。こうした課題を解決に導くのが「Society5.0」と言われます。

Society5.0の実現は、今まで難しかった社会課題の解決はもとより、社会における《暮らし》や《産業構造》をも、大きく変えると言われ、デジタルの力で「より便利により豊かに」、デジタル技術活用による《北海道の明るい未来》の実現が期待されます。

その豊かな未来社会への《入り口》となるのが、私たちが日常使うパソコンなどのデジタルデバイスであり、「Society5.0」において、暮らしのなかで(常に)私たちとデジタルをつなぐ《キーデバイス》が「スマホ」と言われる所以のようです。

《イノベーション・テクノロジー》に関連して学べます。